Skulpturenweg

Der Kempener Skulpturenweg

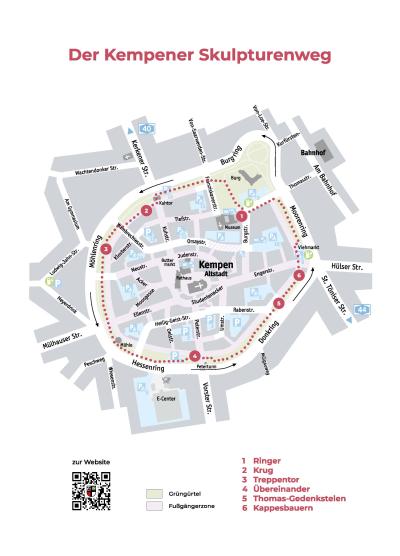

Dieser Weg führt über den 2,2 Kilometer langen Grüngürtel der Stadt, der den historischen Stadtkern innerhalb der wiederaufgebauten Stadtmauer umgibt. Auf diesem Weg können insgesamt sechs Skulpturen betrachtet werden. Vier von diesen sind aus einem besonderen Anlass entstanden.

1 | Ringer

©

© Sascha Lamozik/FEEJo Jastram (1928 bis 2011)

Jo Jastram war Künstler und Kulturfunktionär der DDR. Seine Ausbildung zum Bildhauer an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden und Berlin-Weißensee schloss er 1956 in Rostock ab. 1977 Teilnahme an der documenta 6 in Kassel.

Sein Werk umfasst figürliche Darstellungen von Mensch und Tier, Arbeiten für den öffentlichen Raum wie Brunnen, Reliefs und Denkmäler.

Nach einer Retrospektive mit Werken Jo Jastrams, die der Landschaftsverband Rheinland im Jahr 1989 organisiert hatte, wurde das Werk „Ringer“ mit finanzieller Unterstützung durch das Land NRW für Kempen erworben.

Diese Bronzeskulptur wurde zum ersten Mal auf der Documenta 6 in Kassel ausgestellt. Weitere Güsse der realistischen Darstellung zweier ringenden Menschen sind in Rostock und Stralsund zu sehen.

Zunächst war das das Werk lange Zeit auf dem Buttermarkt vor dem Rathaus aufgestellt und symbolisierte dort nach Meinung einiger Ratsmitglieder das Ringen um die „richtigen Entscheidungen in der Politik“. Seit 2013 hat die Skulptur ihren Platz vor dem Kulturforum Franziskanerkloster gefunden.

Kinder klettern auf ihr herum und in kalten Wintern werden den Ringern manchmal selbstgestrickte Socken über ihre bloßen Füße gezogen.

2 | Krug

©

© Sascha Lamozik/FEEInge Mahn (1943 bis 2023)

Inge Mahn studierte an der Kunstakademie Düsseldorf und war Meisterschülerin von Joseph Beuys. Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland, Teilnehmerin an der documenta 5 in Kassel, bis 2009 Lehrstuhlinhaberin an der Kunstakademie Berlin-Weißensee.

Mahn richtet ihre Aufmerksamkeit nicht auf die großen, sondern vor allem auf die marginalisierten, alltäglichen Dinge. Es sind manchmal geradezu volkstümliche Details, die sie faszinieren, so wie dies ganz besonders bei ihrem Kunstwerk für Kempen erfahrbar wird.

Der Standort befindet sich neben dem Kuhtor, dem einzigen noch erhaltenen Stadttor Kempens, und hinter der Stadtmauer: ein besonderer Ort, der von Häusern unterschiedlichen Alters und der Stadtmauer umgeben ist.

Der Plastik liegen die geometrischen Grundformen Quadrat, Dreieck und Kreis zugrunde. Für das „Bild“, das eine Verbindung linearer Ordnung und organischem Körper darstellt, greift sie auf Elemente und Formen zurück, die sie in Kempen vorgefunden hat. Ebenso die verwendeten Materialien Keramik und Gusseisen betrachtet Mahn als „typisch“ für den Ort. So bezieht sich die Platte aus blauweißen Rauten beispielsweise auf die Fliesen, die im Rokokosaal des Franziskanerklosters umlaufend verbaut sind.

Mahns Werk für Kempen besteht aus zwei Elementen: einem in den Boden eingelassenen rautierten Quadrat und einer darauf liegenden Form, einem Krug. Ein Krug ist auch ein Topf, ein besonderer Topf mit Henkel und Tülle. Das wesentliche eines Topfes ist der innere Raum, der Hohlraum, die Leere, das negative Volumen, das er umschließt und zusammenhält. Der Sinn des Topfes ist sein Inhalt. Sein Zweck ist es, Dinge zu behalten.

Für Inge Mahn ist dies ihr Bild von der Stadt Kempen, die zwar sehr geordnet erscheint, gleichwohl ein lebendiger Körper ist.

3 | Treppentor

©

© Sascha Lamozik/FEESybille Berke (1949 bis 1998)

Sybille Berke studierte Bildhauerei an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf und war Meisterschülerin bei Irmin Kamp. Kunststipendium Villa Massimo in Rom.

Sybille Berke war von Anfang an von der Kempener Stadtmauer und dem sie umfassenden Element, dem Grüngürtel, fasziniert. So lag es für die nahe, mit dem Werkstoff zu arbeiten, der für Kempens Bauten und die Stadtmauer typisch ist: der im Feldbrandverfahren gebrannte und vermauerte Ziegelstein.

Die Skulptur befindet sich auf einem Platz vor der Stadtmauer, an dem der Blick der Betrachtenden auf ein großes architektonisches Fragment gelenkt wird, das sowohl Tor- als auch Fensteraspekte in sich trägt.

Tatsächlich ähnelt die Plastik einem Tor mit einem stufenförmigen, asymmetrischen Giebel. Damit weckt sie die Assoziation an den Treppengiebel des „von Nievenheimschen Hauses“ in der Altstadt.

4 | Übereinander

©

© Sascha Lamozik/FEEJames Reineking (1937 bis 2018)

James Reineking ging nach dem Studium sowie mehreren Stipendien und Lehrtätigkeiten an verschiedenen amerikanischen Universitäten, im Jahr 1970 zunächst nach New York und ließ sich 1980 dauerhaft in München nieder. Dort hatte er von 1990 bis 2003 die Professur für Bildhauerei an der Akademie für Künste inne.

James Reineking hat die Kempener Altstadt in ihrer Gestalt eines Rundlings und mit ihren Hauptstraßen in sieben Segmente aufgeteilt und diese übereinandergeschichtet. Daraus ergibt sich die Plastik „Übereinander“.

Reinekings Werke sind aus Stahlblech gestaltet. Meist entstehen sie aus der Form eines Rechtecks; dieses wird geschnitten, gebogen und die Teile gegebenenfalls gewalzt. In der Kombination der einzelnen Elemente entsteht aus der einfachen, zweidimensionalen Ausgangsform in wenigen Schritten eine verblüffend komplexe, dreidimensionale Plastik.

5 | Thomas Gedenkstelen

©

© Sascha Lamozik/FEEEdith Stefelmanns (1948)

Ein Schwerpunkt ihrer kreativen Arbeit liegt auf sakraler Kunst (zahlreiche Kunstwerke im öffentlichen Raum, Mitglied der Gemeinschaft Krefelder Künstler).

Ihre Skulptur für den Mystiker Thomas a Kempis besteht aus vier Säulen: drei aus Stahl, eine aus Granit, in deren Mitte sich ein „Raum der Ruhe“ befindet. Dies entspricht dem berühmten Thomas-Satz „… in een hoeksken met een boeksken“ („In allem habe ich Ruhe gesucht und nicht gefunden, außer in einem Winkel mit einem Buch“).

Die vier Stelen symbolisieren die vier Bücher seiner Schrift „Von der Nachfolge Christi“. In dem Werk hat Thomas Gedanken einer mystischen Denkschule des Mittelalters zusammengefasst. Auf der Granitsäule sind zentrale Aussagen des Mystikers nachzulesen.

Das Thomas-Denkmal ist auf Initiative des Kempener Lions Club „Thomas a Kempis“ und dank der Unterstützung großzügiger Kempener Bürgerinnen und Bürger entstanden.

6 | Kappesbauern

©

© Sascha Lamozik/FEEKarl-Henning Seemann (1934 bis 2023)

Karl-Henning Seemann studierte an der Hochschule für bildende und angewandte Künste Berlin-Weißensee und Berlin-Charlottenburg. Von 1974 bis 1999 war er Professor an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.

Zu seinem Werk äußert Seemann sich folgendermaßen: „Es geht mir bei meiner Arbeit immer ums Ganze, um die Synthese von Gegensätzlichem: Dynamik und Statik in Volumen und Raum, Rhythmus der Form in der Fern- und Nahwirkung, Freiheit der Kunst in der Bindung an eine Aufgabe – je stärker das eine, umso größer das andere. Und immer wieder geht es mir um die Frage, wie ich Bewegung, die vierte Dimension der Zeit, in die schwerkraftgebundene Kunst der Bildhauerei umsetzen kann, ohne dass die Skulptur zur Pose erstarrt“.

Und so sind die Kempener „Kappesbauern“ zu sehen. In einer weit ausschwingenden Bewegung wird – wie bei einem Daumenkino – der Bewegungsablauf der schweren bäuerlichen Arbeit vom Ernten auf dem Feld bis zur Ablage auf dem Wagen sichtbar gemacht.

Das Kempener Skulpturenprojekt

Aus Anlass des 700-jährigen Stadtjubiläums im Jahr 1994 sollte die Grünanlage rund um die historische Stadtmauer zum Skulpturenweg künstlerisch gestaltet werden. Darüber hinaus sollte mit dem Projekt ein krönender Abschluss der Stadtsanierung geschaffen werden. Die Teilnahme am Landesprojekt Euroga 2002+, bei dem in vielen Gemeinden und Städten Kunst- und Ausstellungsprojekte realisiert wurden, ermöglichte die Realisierung dieses Skulpturenweges.

Dazu rief der Rat der Stadt Kempen eine mit Fachleuten besetzte Jury zusammen. Sie bestand neben Direktoren von Kunstmuseen und Bildhauern auch aus Vertretern des Rates und der Verwaltung: Prof. Karl Ruhrberg, ehemaliger Leiter des Museums Ludwig, Köln; Prof. Erwin Heerich, Architekt, Bildhauer und Mitgestalter der Museumsinsel Hombroich; Prof. Klaus Kammerichs, Bildhauer und Lehrender an der Fachhochschule Düsseldorf; Prof. Peter Zlonicky, Stadtplaner und „Vater“ der Kempener Stadtsanierung; Dr. Gottlieb Heinz, Wilhelm Lembruck Museum, Duisburg, Dr. Brigitte Lohkamp, Kunsthistorikerin und Referentin im Kultusministerium NRW sowie Dr. Herbert Rickmann, ehemaliger stellvertretender Leiter des Folkwang Museums Essen.

Diese Jury hat zwölf Künstler benannt, die in einem beschränkten Wettbewerb ihre Entwürfe vorlegen sollten. Aufgabe war es, sich mit der Stadt und ihrer Geschichte auseinanderzusetzen und ortsbezogene plastische Kunstwerke für das historische Stadtbild zu schaffen.

Die Entwürfe wurden im Frühjahr 1994 im Städtischen Kramer-Museum zur Diskussion und zur Abstimmung durch Jury und Besucher gestellt. Von den sechs prämierten Entwürfen wurden bislang vier realisiert: „Der Krug“ von Inge Mahn, „Übereinander“ von James Reineking, „Treppentor“ von Sybille Berke und „Kreisbank“ von Katsuhito Nishikawa (diese Plastik wird zurzeit restauriert und ist daher vorübergehend abgebaut, Stand 2024-05).

Darüber hinaus sind in den Rundgang zwei Skulpturen aufgenommen, die bereits vor 2002 im Stadtgebiet Kempens aufgestellt worden sind: „Kappesbauern“ von Karl-Henning Seemann und „Ringer“ von Jo Jastram. Im Jahr 2018 sind die „Thomas Gedenkstelen“ von Edith Stefelmanns hinzugekommen.